di Marcello Veneziani

Fanno la morale e poi lucrano senza scrupoli. Sono il simbolo del capitalismo allo sfascio. E il fotografo è il loro profeta.

I Benetton non hanno prodotto solo maglioni e gestito autostrade, ma sono stati la prima fabbrica nostrana dell’ideologia global. Sono stati non solo sponsor ma anche precursori dell’alfabeto ideologico, simbolico e sentimentale della sinistra. Sono stati il ponte, è il caso di dirlo, tra gli interessi multinazionali del capitalismo global e dell’americanizzazione del pianeta, coi loro profitti e il loro marketing e i messaggi contro il razzismo, contro il sessismo, a favore della società senza frontiere, lgbt, trasgressiva e progressista.

I Benetton non hanno prodotto solo maglioni e gestito autostrade, ma sono stati la prima fabbrica nostrana dell’ideologia global. Sono stati non solo sponsor ma anche precursori dell’alfabeto ideologico, simbolico e sentimentale della sinistra. Sono stati il ponte, è il caso di dirlo, tra gli interessi multinazionali del capitalismo global e dell’americanizzazione del pianeta, coi loro profitti e il loro marketing e i messaggi contro il razzismo, contro il sessismo, a favore della società senza frontiere, lgbt, trasgressiva e progressista.

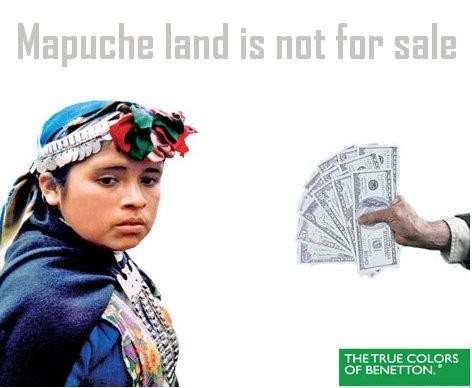

Le loro campagne, affidate a Oliviero Toscani, hanno cercato di unire il lato choc, che spesso sconfinava nel cattivo gusto e nel pugno allo stomaco, col messaggio progressista umanitario: società multirazziale, senza confini, senza distinzioni di sessi, di religioni, di etnie e di popoli, con speciale attenzione ai minori. Via le barriere ovunque, eccetto ai caselli, dove si tratta di prendere pedaggi. Di recente la Benetton ha fatto anche campagne umanitarie sui barconi d’immigrati e ha lanciato un video “contro tutti i razzismi risorgenti”. Misterioso il nesso tra le prediche sulla pelle dei disperati e il vendere maglioni o far pagare pedaggi alle auto!

Dietro la facciata “progressista” di Benetton c’è però la realtà di “Maletton”, il lato B. È il caso, ad esempio del milione d’ettari della Benetton in Patagonia, sottratto alle popolazioni locali, come le comunità “mapuche”, vanamente insorte e sanguinosamente represse. O lo sfruttamento senza scrupoli dell’Amazzonia, ammantato dietro campagne in difesa dell’ambiente. O la storia dei maglioni prodotti a costi stracciati presso aziende che sfruttavano lavoratori, donne e minori a salari da fame e condizioni penose, come accadde in Bangladesh a Dacca, dove morirono un migliaio di sfruttati che lavoravano in un’azienda che produceva anche per Benetton.

Dietro la facciata “progressista” di Benetton c’è però la realtà di “Maletton”, il lato B. È il caso, ad esempio del milione d’ettari della Benetton in Patagonia, sottratto alle popolazioni locali, come le comunità “mapuche”, vanamente insorte e sanguinosamente represse. O lo sfruttamento senza scrupoli dell’Amazzonia, ammantato dietro campagne in difesa dell’ambiente. O la storia dei maglioni prodotti a costi stracciati presso aziende che sfruttavano lavoratori, donne e minori a salari da fame e condizioni penose, come accadde in Bangladesh a Dacca, dove morirono un migliaio di sfruttati che lavoravano in un’azienda che produceva anche per Benetton.

Le loro facce non le abbiamo mai viste negli spot umanitari di Benetton, così come non vedremo nessuna maglietta rossa, nessun cappellino rosso sponsorizzato da Benetton o promosso da Toscani, per le vittime di Genova. A questo si aggiunge per la Benetton l’affarone di gestire prima gli Autogrill e poi interamente le Autostrade, dopo che lo Stato italiano ha investito per decenni miliardi per far nascere la rete autostradale. Un “regalo” del pubblico al privato, come succede solo in Italia.

Le loro facce non le abbiamo mai viste negli spot umanitari di Benetton, così come non vedremo nessuna maglietta rossa, nessun cappellino rosso sponsorizzato da Benetton o promosso da Toscani, per le vittime di Genova. A questo si aggiunge per la Benetton l’affarone di gestire prima gli Autogrill e poi interamente le Autostrade, dopo che lo Stato italiano ha investito per decenni miliardi per far nascere la rete autostradale. Un “regalo” del pubblico al privato, come succede solo in Italia.

Il capitalismo italiano ha sempre avuto questo lato parassitario e rapace: non investe, non rischia di suo ma campa a ridosso del settore pubblico o delle sue commesse. A volte socializza le perdite e privatizza i profitti, come spesso faceva per esempio la Fiat, o piazza i suoi prodotti scartati dal mercato allo Stato, come faceva ad esempio De Benedetti, accollando materiali un po’ vecchiotti dell’Olivetti alla pubblica ammministrazione.

Aziende che si scoprivano nazionaliste quando si trattava di mungere dallo stato italiano e poi si facevano globalità quando si trattava di andarsene all’estero per ragioni di produzione, fisco o costi minori. O si rileva la gestione delle Autostrade come i Benetton e i loro soci, con sontuosi profitti ma poi è tutto da verificare se si siano curati di investire adeguatamente per ammodernare la rete e fare manutenzione efficace. La tragedia di Genova pende come un gigantesco punto interrogativo tra i cavi sospesi sulla città.

Di tutto questo, naturalmente, si parla poco nei media italiani, soprattutto nei grandi; non dimentichiamo che Benetton, oltre che importante cliente pubblicitario nei media, è azionista nel gruppo de la Repubblica-L’Espesso-La Stampa, dove si sono incrociati – ma guarda un po” – i sullodati Agnelli e De Benedetti. In miniatura, segue lo stesso modello ideologico e d’affari alla Benetton, anche Oscar Farinetti, il patron di “Eataly”. Il capitalismo nostrano da un verso sostiene battaglie “progressiste”, appoggiando forze politiche pendenti a sinistra e finanziando campagne global e antirazziste; poi dall’altro si trova invischiato in storie coloniali di espropriazione delle terre alle popolazioni indigene, di sfruttamento delle risorse e di uomini per produrre a costi minimi e senza sicurezza, ottenendo il massimo profitto.

Poi vi chiedete perché in Italia certe opinioni politically correct sono dominanti: si è cementato un blocco tra un ceto ideologico-politico progressista, radical, di sinistra che fornisce il certificato di buona coscienza a un ceto affaristico di capitalisti marpioni. Un ceto che è viceversa adottato, tenuto a libro paga, dal medesimo. In questa saldatura d’interessi si formano i potentati e contro quest’intreccio ha preso piede il populismo.

Poi vi chiedete perché in Italia certe opinioni politically correct sono dominanti: si è cementato un blocco tra un ceto ideologico-politico progressista, radical, di sinistra che fornisce il certificato di buona coscienza a un ceto affaristico di capitalisti marpioni. Un ceto che è viceversa adottato, tenuto a libro paga, dal medesimo. In questa saldatura d’interessi si formano i potentati e contro quest’intreccio ha preso piede il populismo.

Però alle volte insorge la realtà. Drammaticamente, come è stato il caso di Genova. Dove ci sono da appurare le responsabilità, i gradi e i livelli. Inutile aggiungere che con ogni probabilità non ci sarà un solo colpevole, ci saranno differenti piani di responsabilità, anche a livello di amministratori locali, di governi centrali e ministeri dei Trasporti, che avrebbero dovuto vigilare e imporre alla società Autostrade di spendere di più in sicurezza, pena la decadenza della concessione.

Col senno di poi è facile dire che se gli azionisti della società autostrade avessero speso la metà dei loro utili (oltre un miliardo di euro l’anno) per ulteriore manutenzione, sicurezza e rifacimento di strutture a rischio, come era notoriamente il ponte Morandi a Genova, oggi probabilmente non staremmo a piangere i morti e una città stravolta, sventrata.

Ma richiamare altre responsabilità non vuol dire buttarla sulla solita prassi del tutti colpevoli nessun condannato; no, ci sono gradi e livelli di responsabilità diversi, e qualcuno dovrà pagare per quel che è successo, ciascuno secondo il suo grado di colpa effettivamente accertata. A questo punto rivedere le concessioni è necessario. Ma non può essere la sola risposta. C’è da ripensare al modello italiano che non funziona più da anni, vive di rendita sul passato e manda in malora il suo patrimonio. Bisogna ripensare alla nostra scassata modernità, al nostro obsoleto repertorio strutturale, vecchio come i capannoni di archeologia industriale e le cattedrali nel deserto che spesso deturpano il nostro paesaggio e ricordano il nostro passato, quando l’industria era il radioso futuro.

Ma richiamare altre responsabilità non vuol dire buttarla sulla solita prassi del tutti colpevoli nessun condannato; no, ci sono gradi e livelli di responsabilità diversi, e qualcuno dovrà pagare per quel che è successo, ciascuno secondo il suo grado di colpa effettivamente accertata. A questo punto rivedere le concessioni è necessario. Ma non può essere la sola risposta. C’è da ripensare al modello italiano che non funziona più da anni, vive di rendita sul passato e manda in malora il suo patrimonio. Bisogna ripensare alla nostra scassata modernità, al nostro obsoleto repertorio strutturale, vecchio come i capannoni di archeologia industriale e le cattedrali nel deserto che spesso deturpano il nostro paesaggio e ricordano il nostro passato, quando l’industria era il radioso futuro.

Un paese che non sa più pensare in grande, investire, intraprendere, far nascere, pensare al futuro. Resistono i ponti dei romani, resistono i ponti di epoca fascista, opere “aere perennius”, ma scricchiolano o crollano le opere recenti, perché non c’è stata vera manutenzione, perché c’è stato sovraccarico, o perché furono fatte in origine con materiali inadeguati, con permessi ottenuti in modo obliquo, perché qualcuno vi speculò, e non solo le imprese di costruzione.

In tutto questo, purtroppo, la linea grillina del non fare, del tagliare, del risparmiare sulle grandi opere o sui grandi rifacimenti non è una risposta adeguata ai problemi e alle urgenze. Non dimentichiamo che per i grillini fino a ieri era una “favoletta” il rischio di crollo del ponte Morandi di Genova, era solo un modo per mungere soldi; e dunque pur di frenare eventuali corrotti e corruttori, per loro è meglio tenersi strade scassate e ponti insicuri.

Intanto è necessario rimettere in discussione il modello imperante, con un residuo di statalismo incapace e impotente, che si accompagna a un capitalismo vorace e parassitario sotto le vesti progressiste e umanitarie, con tutte le sue connivenze politiche denunciate da Di Maio. Quelle aziende che mettevano in cerchio i bambini del mondo, salvo vederli poi sfruttare nelle aziende del Terzo mondo o espropriare delle loro terre. Quelle aziende che volevano abbattere muri e frontiere nel mondo e nel frattempo crollavano i ponti di casa.

Articolo di Marcello Veneziani

Fonte: https://www.iltempo.it/marcello-veneziani/2018/08/17/news/toscani-benetton-e-i-maletton-1081946/

Mi chiedo quando la Magistratura sarà in grado di darci una risposta visto i processi aperti da oltre 30 anni. E qui cascò il ciuco …

Non bisogna dimenticare anche che i benetton sono stati i primi a dare il via al delocalizzare il lavoro nel settore dell’abbigliamento, in Cina. Loro producevano all’inizio, maglioni in filato grezzo, per cui ancora da tingere, a quei tempi, le commesse di abbigliamento con numeri alti erano di circa 7/800 capi, loro ne facevano produrre 12/14.000 in Cina, di uno stesso modello per diversi modelli, ad un costo irrisorio, poi all’inizio li portavano in Italia e li facevano tingere nei vari colori, avevano una gamma di colori molto vasta e colori scelti molto bene, spesso 3 tonalità di rosa, 4 di rosso e 5 di verde, ecc. e li vendevano a un prezzo medio che il consumatore riusciva ad acquistare, il tutto sostenuto da fortissime campagne pubblicitarie, quindi sono esplosi i consumi. Le conseguenze però sono state che gli altri produttori, sia quelli che prima producevano per loro in Italia, sia tutte le altre aziende, si sono ritrovate a non poter essere concorrenziali con loro. A questo punto, anziché fare la guerra a questa modalità che prevedeva sfruttamento dei lavoratori cinesi e impoverimento di quelli italiani, si sono tutti organizzati per portare il lavoro in Cina;

in Italia, sono rimaste solo le commesse di pochi capi e quelli più elaborati, che sarebbe stato molto complicato produrre in Cina, almeno nei primi tempi.

Poi i cinesi hanno imparato il lavoro che gli italiani sono andati ad insegnare loro, nei primissimi tempi, se serviva una produzione di 100 capi di un modello, se ne facevano produrre 1.000 e poi si selezionavano quelli utilizzabili e si scartavano gli altri, si pagava un costo che lo consentiva, poi mano a mano, i cinesi hanno imparato a lavorare alla nostra maniera e sono nel tempo diventati molto precisi. A quel punto, come è normale che sia, stanchi di vivere in aziende che erano peggio delle prigioni, e che molto più spesso di quello che sappiamo noi, andavano a fuoco mietendo vittime a volontà, con un salario da schiavi, i lavoratori si sono ribellati e hanno chiesto condizioni che consentissero una qualità della vita migliore. Ovviamente per poter realizzare questo, i prezzi della produzione si sono alzati, a quel punto, la Cina è diventata cara, e si sono attivati mercati diversi, Bangladesh, Pakistan, Etipia, Cambogia, ecc. in questi Paesi oggi produrre una maglietta, ha un costo di circa 23 centesimi e come è stato a suo tempo per la Cina, il lavoratore è uno schiavo.

In questo meccanismo sono coinvolti anche la stragrande maggioranza dei marchi di moda, che non hanno mai abbassato i loro stratosferici prezzi nonostante la produzione per la maggior parte arrivi da questi Paesi.

Questo comportamento ha distrutto il mondo della moda in Italia, era una abilità, un talento che in Italia, aveva moltissimi operatori veramente capaci, che questo lavoro lo avevano nella testa, nelle mani, ma soprattutto lo facevano con il cuore. Quello che si produce oggi è l’ombra di quello che si creava allora, molte aziende hanno dovuto chiudere, le persone che sono riuscite ad andare avanti, appena raggiunta l’età della pensione hanno smesso di lavorare, in mansioni che di solito, si lasciavano una settimana prima di andarsene da questa terra, dato l’amore e la cura che si impiegava in questo settore, che non è diventato grande con le chiacchiere, ma con la serietà e la professionalità, ora di grande sono rimasti solo i costi di vendita dei capi nei negozi, e forse il sogno di quello che è stato.

Credo che i benetton e gli agnelli debbano finire nei libri di storia, elencati tra chi più ha contribuito alla deriva dell’Italia che hanno derubata più che hanno potuto, certamente non unici responsabili, ma con aiuti di persone di infimo livello, come loro.